不動産を取得したときは、税事務所に申告をしなければいけません。

申告の際に提出する書類が不動産取得税申告です。

不動産取得税申告書の名称は都道府県ごとにさまざまで、「不動産取得申告書」「不動産取得の申告書」などがあります。

こちらでは、不動産を取得したときの不動産取得税申告書の書き方や、申告までの流れについて以下の要点を中心に、わかりやすく解説しています。

- 不動産取得税とは?

- 不動産取得税申告書と不動産取得申告書の違いは?

- 不動産取得税申告書提出までの流れ

不動産取得税とは

不動産取得税とは 『土地や家屋の不動産を取得したときに一度だけかかる税金』 です。

不動産取得税は地方税で、不動産を取得した人が都道府県に納めます。

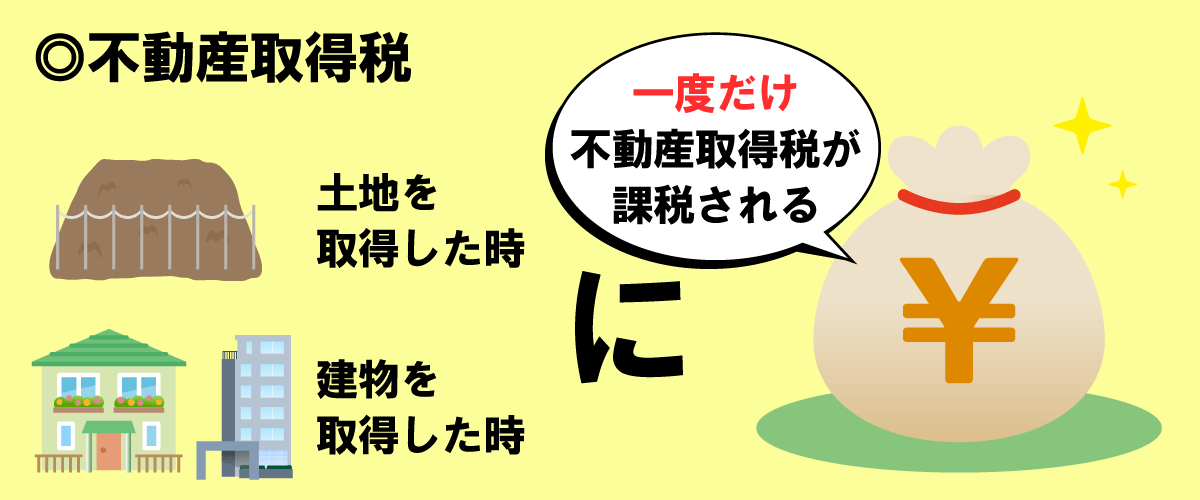

課税対象の不動産

不動産取得税の課税対象となる不動産は、

- 宅地や田、畑、山林などのすべての「土地」

- 戸建てやマンションの住宅、店舗、工場、倉庫などの「建物」

です。

例えば、

- 宅地を購入

- 建売住宅を購入

- 注文住宅を建築

- 中古住宅を購入

- 分譲マンションを購入

- マンションを建築

- 倉庫を建築

など、不動産を取得したときに不動産取得税が課税されます。

不動産取得税申告書とは?

不動産取得税申告書とは 『土地や家屋の不動産を取得したときに提出する書類』 です。

不動産がある税事務所などの県税窓口へ申告します。

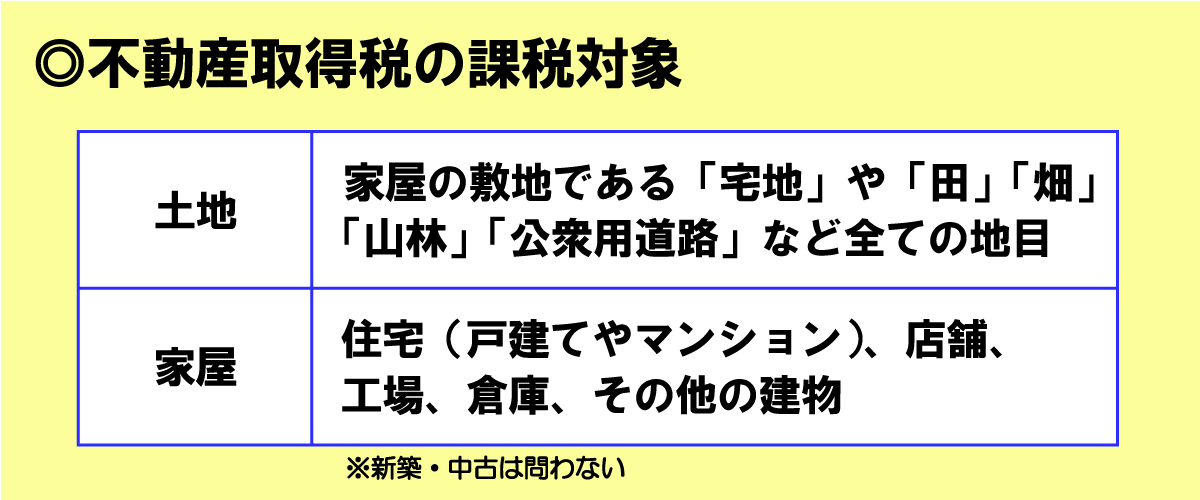

不動産取得税申告書と不動産取得申告書の違いは?

不動産取得税申告書の書き方で検索すると「不動産取得申告書」「不動産取得の申告書」「不動産取得税減額申告書」「不動産取得税減額申請書兼還付申請書」など不動産取得税に関する書類の情報が溢れています。

不動産取得税申告書の名称は都道府県ごとにさまざまですが、「不動産取得税申告書」「不動産取得申告書」「不動産取得の申告書」などの不動産を取得に関する申告書は、すべて同じ申告書です。

ただし、「不動産取得税減額申告書」は税額を減額してもらうための申告書で、「不動産取得税還付申請書」は納付した金額から減額分があれば、還付してもらうための申告書で内容が異なります。

不動産を取得した際の「不動産取得税申告書」は全員提出しますが、「不動産取得税減額申告書」「不動産取得税還付申請書」は該当する方のみが提出するものなので、違いを理解しましょう。

不動産取得税申告書の期限はいつまで?

不動産取得税申告書の期限については、一般的に不動産を取得したときから60日以内に取得した不動産がある税事務所などの県税窓口へ申告することになっています。

申告の期限については、各都道府県の条例で決められており、例えば東京都の場合は「30日以内」、大阪府は「20日以内」と地域によって違いがあります。

ただし、期間が過ぎたとしても、不動産取得税の納税通知書が届いてから申告すれば、受け付けてくれる税事務所が多いです。

軽減措置の減額申告をしていない場合でも納税通知書が届いた方は、すぐに税事務所へ連絡して申告できるか相談しましょう。

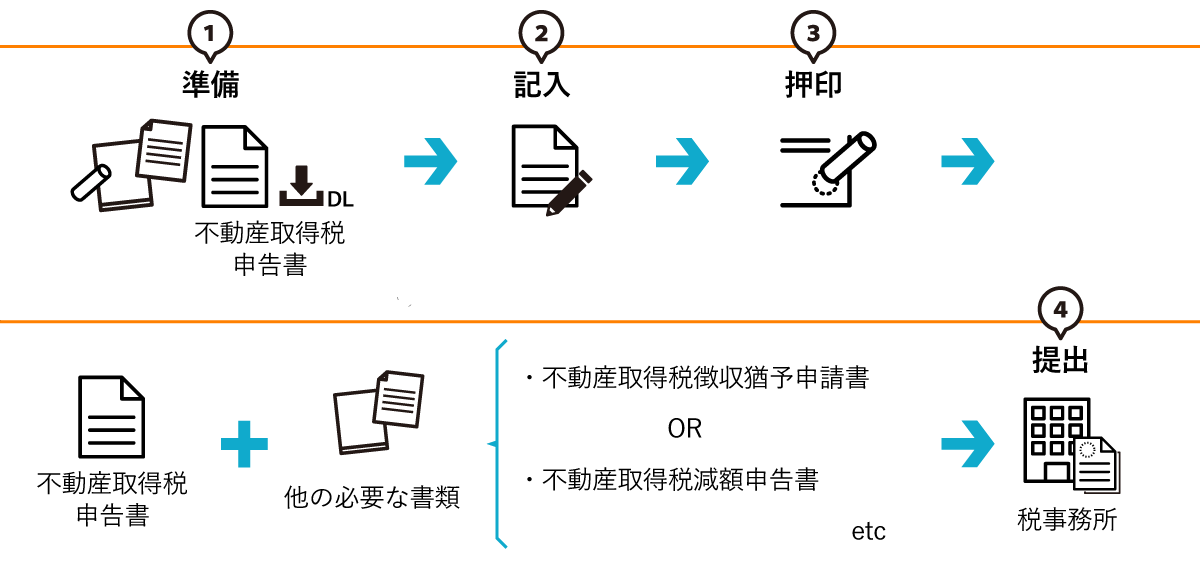

不動産取得税申告書提出までの流れ

- STEP1取得申告に必要なものを準備申告に必要な「不動産取得税申告書」や必要書類を用意します。

「不動産取得税申告書」は、各都道府県のHPからダウンロードするか市役所・町村役場などで入手します。 - STEP2不動産取得税申告書に記入不動産取得税申告書に必要な情報を記入します。

- STEP3申告書に押印不動産取得税申告書に必要な情報を記入したら、押印します。

- STEP4申請に必要な書類を税事務所へ提出申請に必要な書類を各都道府県の税事務所へ提出します。

STEP1.取得申告に必要なものを準備

まず、不動産取得税申告の方法については、各都道府県によって提出書類の様式や提出物に違いがあります。

各都道府県の必要書類として一般的に挙げられるものがこちらです。

| 必要書類 | 住宅を新築 | 建売住宅・新築分譲

マンションを購入 |

中古住宅を購入 |

|---|---|---|---|

| ①不動産取得税申告書 | ○ | ○ | ○ |

| ②登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ |

| ③売買契約書 | ○ | ○ | ○ |

| ④耐震基準適合証明書等 | ○ | ||

| ⑤長期優良住宅の認定通知書 | ○ | ○ | |

| ⑥自己居住用に供していることの書類 | ○ | ||

| ⑦各階の平面図 | ○ | ○ | ○ |

| ⑧印鑑 | ○ | ○ | ○ |

都道府県によって、提出する書類に若干の違いはありますが、必ずしも必要でない書類もありますので、詳細については、取得した不動産の所在地を管轄する税事務所へ確認しましょう。

①不動産取得税申告書

不動産を取得したときには、減額申告に関係なく「不動産取得税申告書」を税事務所へ提出します。

用紙は、各都道府県のHPからダウンロードするか、市役所・町村役場などで入手できます。

②登記事項証明書

登記事項証明書とは 『不動産の登記記録をコンピューターからプリントアウトして認証を受けた証明書』 です。

登記事項証明書には、過去の変更履歴を含んだ全ての登記記録が記載されている「全部事項証明書」と、一現在の登記内容だけが分かる「現在事項証明書」があります。

一部の都道府県HPでは、「全部事項証明書」と指定されていますので、どこまでの情報が記載されている登記事項証明書が必要かを確認しましょう。

こちらは、

- 中古住宅の建築年月日を明らかにする書類

- 住宅の新築日と延床面積を証明する書類

- 当該譲受者との間の土地の所有権の移転を証する書類

- 未使用住宅であることを明らかにする書類

として必要されることが多く、登記事項証明書以外にも

- 住宅用家屋証明書

- 未使用住宅証明書

- 住宅の表題登記の登記申請書

- 検査済証

- 建築確認申請書

- 建築基準法に基づく検査済証

- 登記完了証

などのいずれかの提出でもよいとする地域もあります。

③売買契約書

土地や建物を購入した際の「売買契約書」です。

土地の所有権移転登記がされていると、不要な場合があります。

売買契約書以外では、

- 売買代金の領収書

- 贈与契約書

などのいずれかの提出でもよいとする地域もあります。

④耐震基準適合証明書等

中古住宅を購入して新耐震基準に適合していることについての証明されている場合は、その耐震基準適合証明書等が必要となります。

新耐震基準に適合していることが証明された中古住宅を購入した場合は、それを証明するために

- 耐震基準適合証明書

- 住宅性能評価書の写し

- 既存住宅性能評価書

- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類

などのいずれかの書類が必要です。

⑤長期優良住宅の認定通知書

長期優良住宅とは 『長期にわたり良好な状態で使用するためのにいくつかの条件を満たした住宅書』 です。

長期優良住宅を取得した場合は、課税標準からの控除額が1,300万円となります。(一般住宅は1,200万円)

この軽減措置を受けるためには、取得した住宅が、長期優良住宅と証明するための認定通知書が必要となります。

⑥自己居住用に供していることの書類

中古住宅の軽減措置要件の1つで「自己の居住用」であるかが求められます。

自己の居住用かを証明するために、

- 住民票

- 免許証

などのいずれかが必要となります。

⑦各階の平面図

新築した住宅が、店舗兼住宅といった併用住宅やアパート・マンションなどの共同住宅、二世帯住宅の場合は、各階の平面図の提出が求められます。

⑧印鑑

印鑑については、個人の場合は認印でも可能で、法人の場合は代表印となります。

もしも、共同で取得した場合は、全員分の印鑑が必要となります。

⑩不動産取得税納税通知書兼領収証書

STEP2.不動産取得税申告書に記入

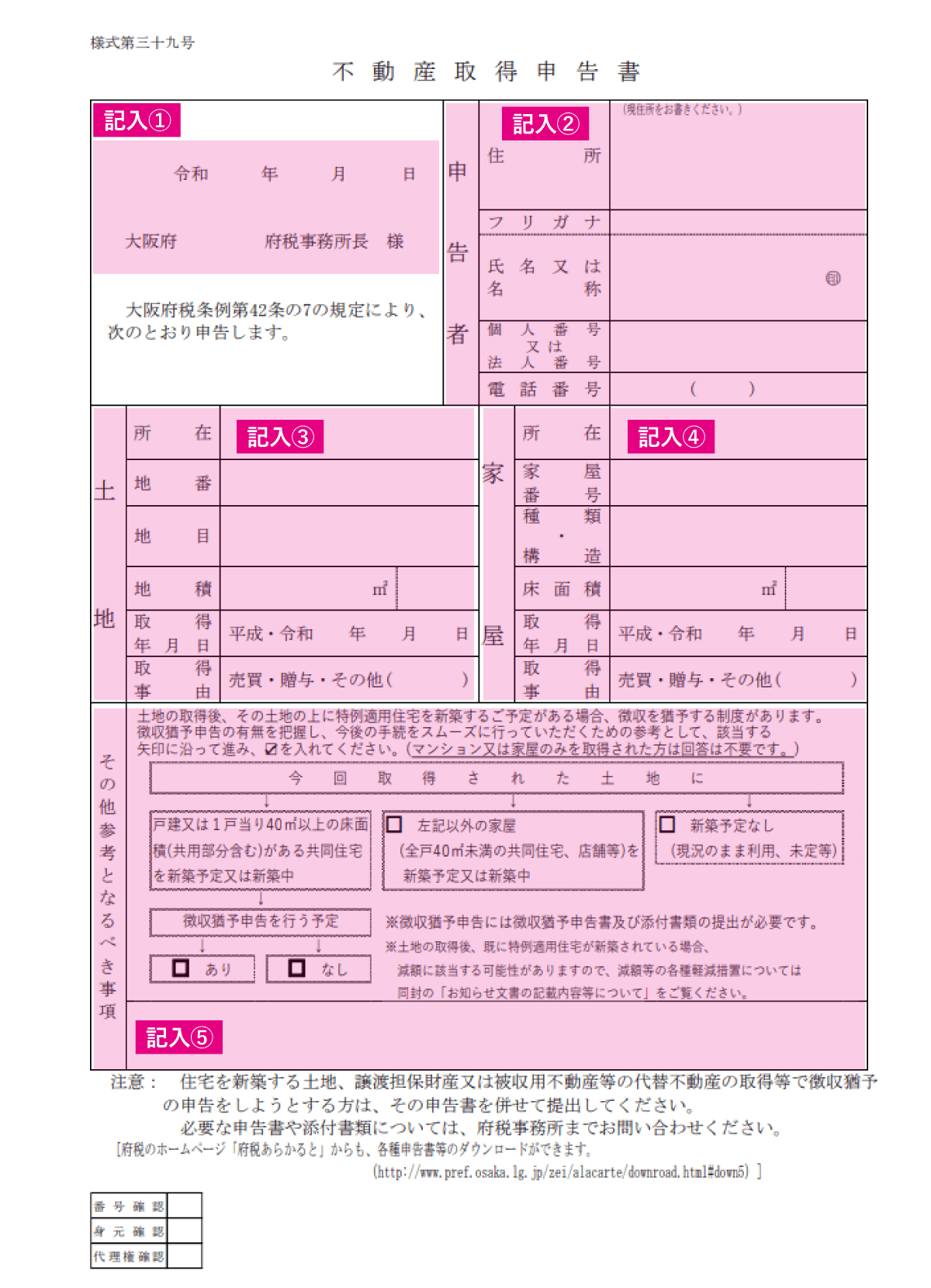

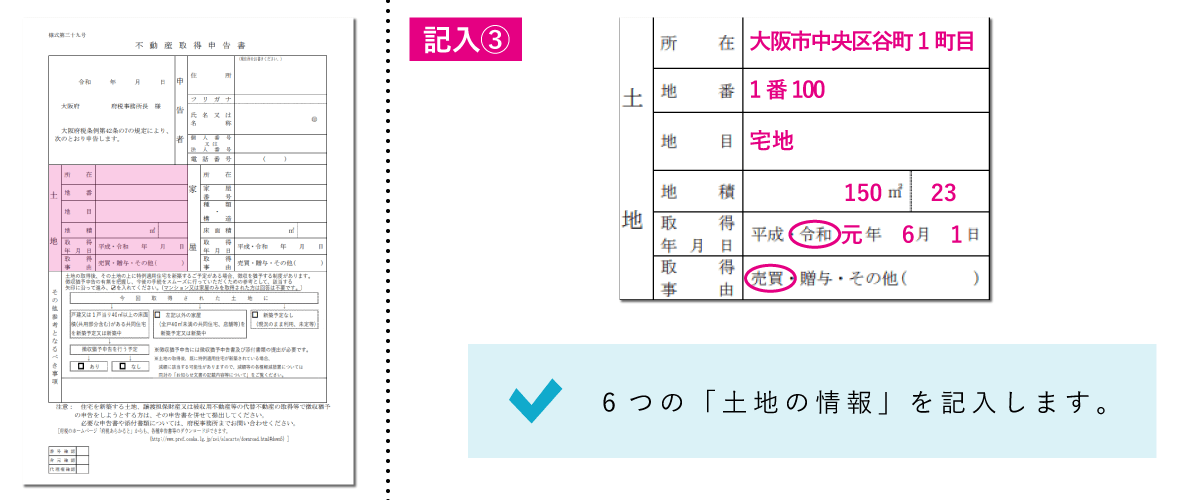

不動産取得税申告書は、各都道府県によって様式が異なりますが、今回は、大阪府の様式で不動産取得税申告書の書き方について、記入例をみながら解説していきます。

記入項目の確認

- 日付と提出先

- 申告者

- 土地の情報

- 家屋の情報

- その他参考となるべき事項

大阪府の不動産取得税減額申告書に記入する主な項目は、こちらの8つです。

ここからは、不動産取得税減額申告書の書き方を項目ごとに説明していきます。

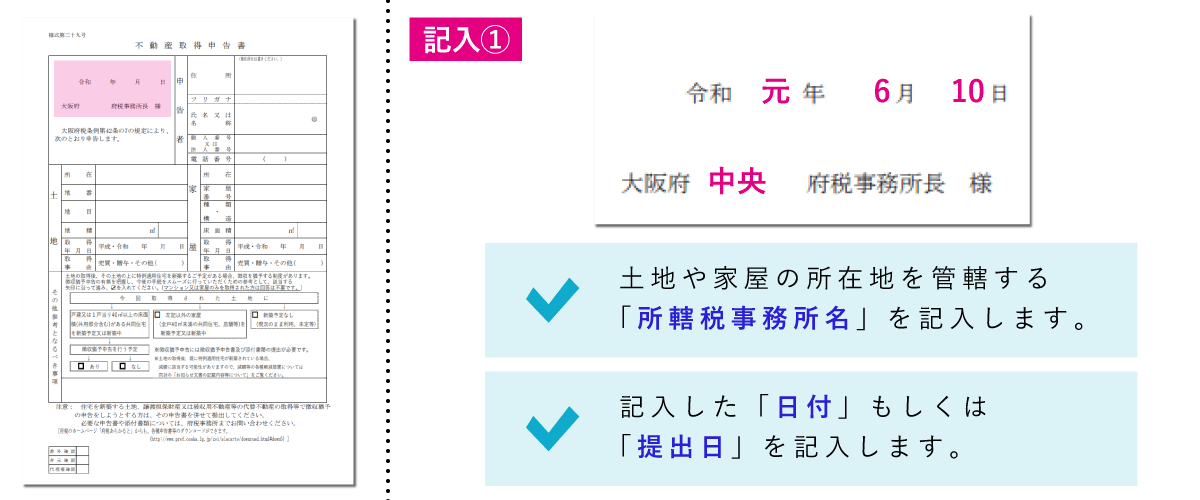

【記入①】日付と提出先

日付には、記入した「日付」もしくは「提出日」を書きます。

和暦の「令和」がすでに記載されていますので、和暦で書きましょう。

不動産取得税申告書の提出先は、土地や家屋の所在地を管轄する府税事務所長です。

提出先には、「所轄税事務所名」を書きます。

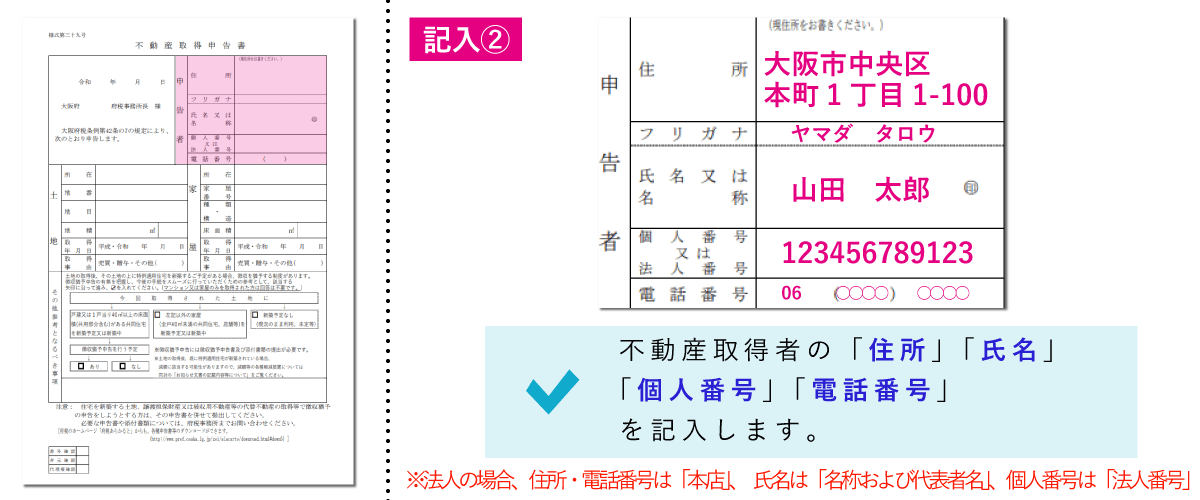

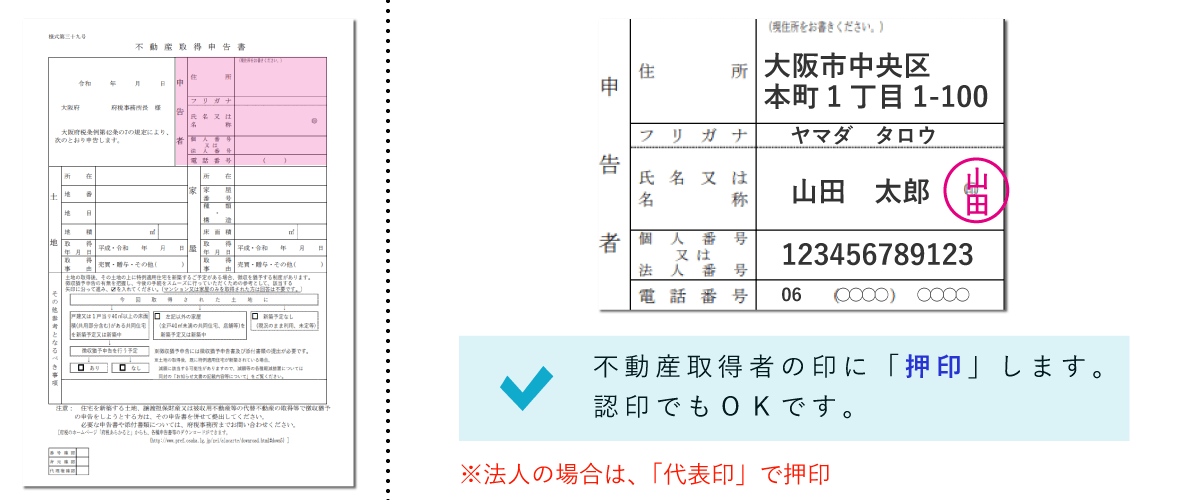

【記入②】申告者

「申告者」の項目には、以下の3つの欄があります。

- 住所

- 氏名又は名称(フリガナ)

- 個人番号又は法人番号

- 電話番号

こちらには、不動産を取得した申告者の「住所」「氏名(フリガナ)」「個人番号」「電話番号」を書きます。

| 申告者 | 住所 | 氏名 | 個人番号 法人番号 |

電話番号 |

|---|---|---|---|---|

| 個人 | 個人の住所 | 個人名 | 個人番号 | 個人の電話番号 |

| 法人 | 本店所在地 | 名称および代表者名 | 法人番号 | 本店の電話番号 |

住所欄には、申告者が現在住んでいる現住所を書きます。

もしも、不動産を共同で取得した場合は、共有者全員の氏名を書きます。

マイナンバー(個人番号又は法人番号)

マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、以下のような本人確認書類の提出が必要です。

- マイナンバーカード、通知カード

- 運転免許証・健康保険証など身元を確認するための書類の提示

身元確認書類を郵送する場合は、本人確認書類の写し(コピー)の提出で問題ありません。

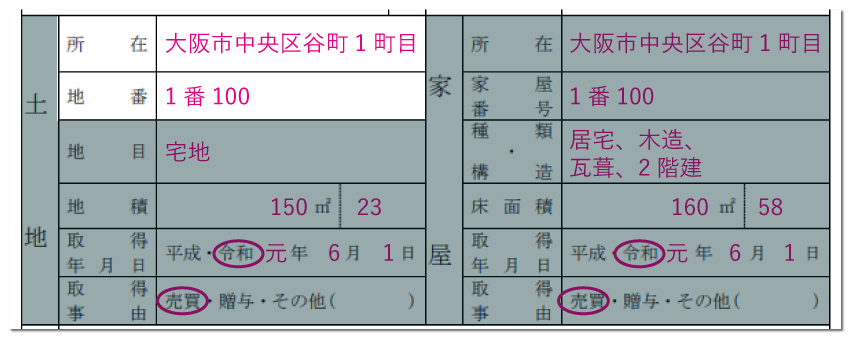

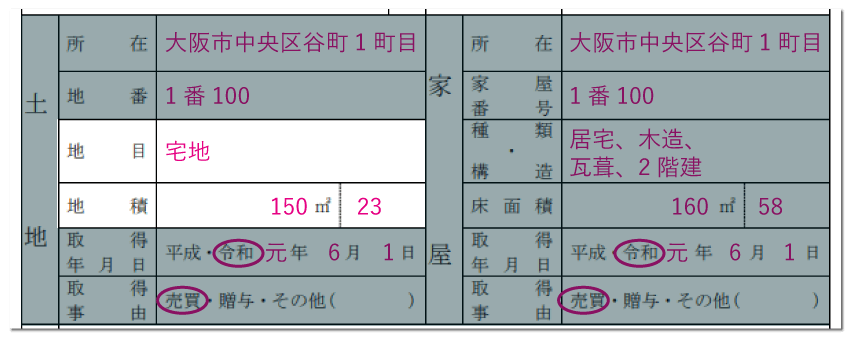

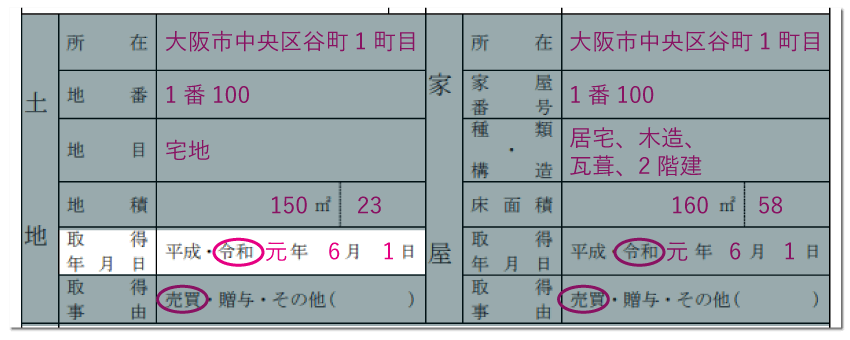

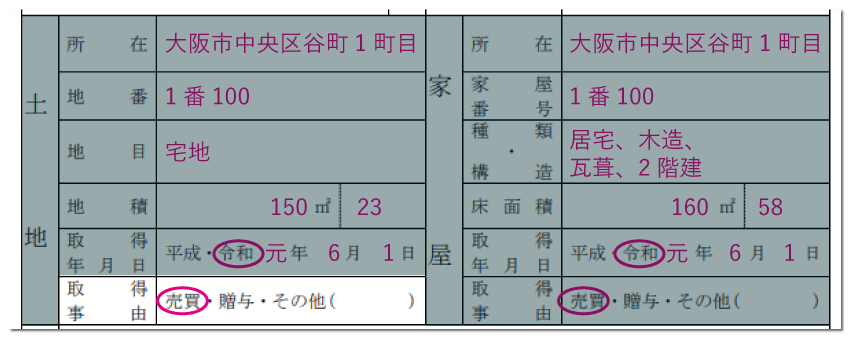

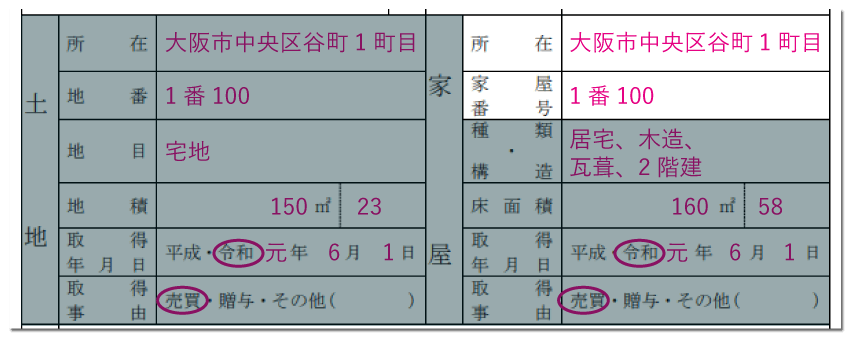

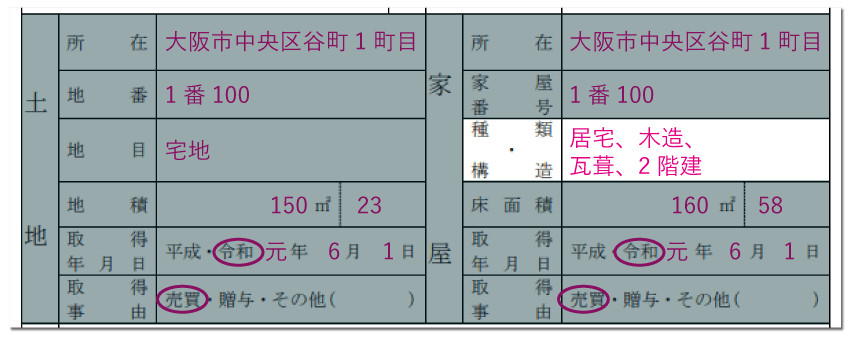

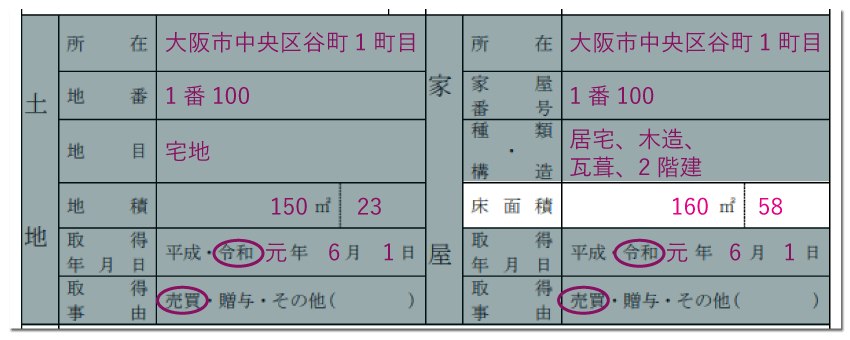

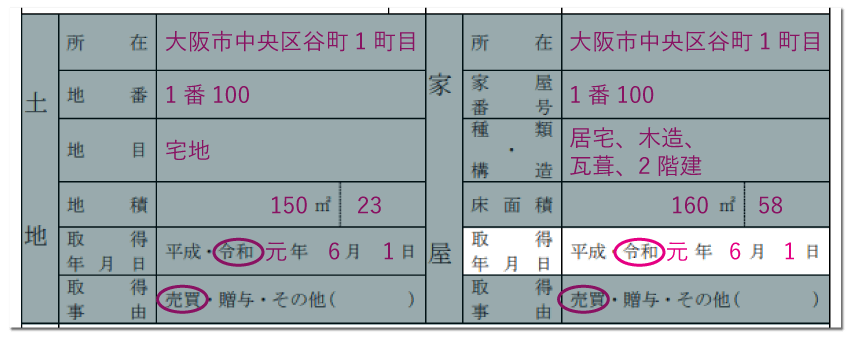

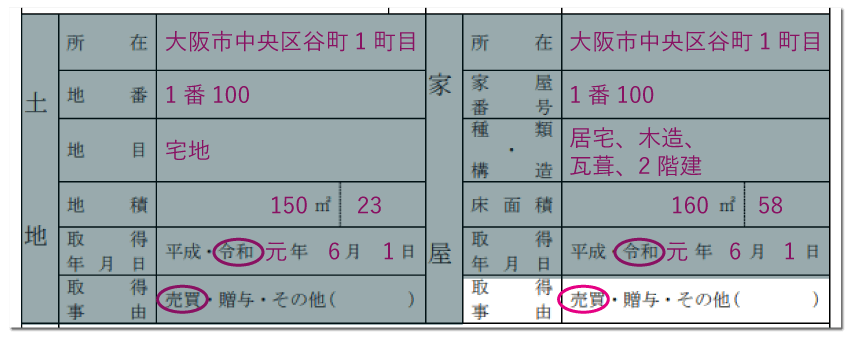

【記入③】土地の情報

「土地の情報」の項目には、以下の6つの欄があります。

- 所在

- 地番

- 地目

- 地積

- 取得年月日

- 取得事由

所在・地番

所在・地番欄には、取得した土地の登記事項証明書に記載されている「所在・地番」を書きます。

相続などで、土地を共有で取得した場合は、地番の前に「(持分1/2)」のように持分割合を書きます。

地目・地積

地目・地積欄には、取得した土地の登記事項証明書に記載されている「地目・地積」を書きます。

土地の用途(利用状況)によって区分したもの。

建物の敷地であれば「宅地」、農耕地であれば「田」「畑」のように20種類以上の地目がある。

土地の面積のこと。

不動産登記簿には水平投影面積より㎡単位で記載されている。

取得年月日

取得年月日欄には、「土地の所有権を取得した日」を書きます。

一般的な売買の場合は、契約が成立した日が取得した日です。

もしも、売買契約書で所有権移転の日を定めている場合は、所有権移転日が取得日になります。

取得事由

取得事由欄には、以下の該当する取得原因に「○」をつけます。

- 売買

- 贈与

- その他( )

売買・贈与以外で取得した場合は、「その他」に○をつけて「( )」に取得事由を書きます。

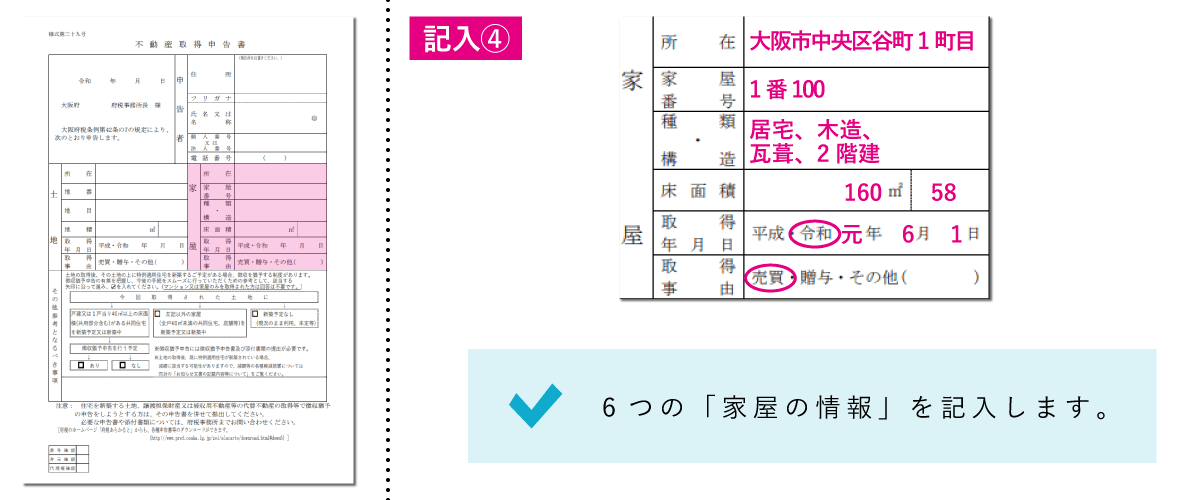

【記入④】家屋の情報

「家屋の情報」の項目には、以下の6つの欄があります。

- 所在

- 家屋番号

- 種類・構造

- 床面積

- 取得年月日

- 取得事由

所在・家屋番号

所在・地番欄には、取得した家屋の登記事項証明書に記載されている「所在・地番」を書きます。

相続などで、家屋を共有で取得した場合は、地番の前に「(持分1/2)」のように持分割合を書きます。

建築予定でまだ家屋番号がない場合は、記入不要です。

種類・構造

種類・構造欄には、取得した家屋の登記事項証明書に記載されている「種類」「構造」を書きます。

例えば、種類に「居宅」、構造に「木造瓦葺2階建」と記載されていたら、

と書きます。

床面積

床面積欄には、取得した家屋の登記事項証明書に記載されている「床面積」を書きます。

取得年月日

取得年月日欄には、「家屋の所有権を取得した日」を書きます。

取得事由

取得事由欄には、以下の該当する取得原因に「○」をつけます。

- 売買

- 贈与

- その他( )

売買・贈与以外で取得した場合は、「その他」に○をつけて「( )」に取得事由を書きます。

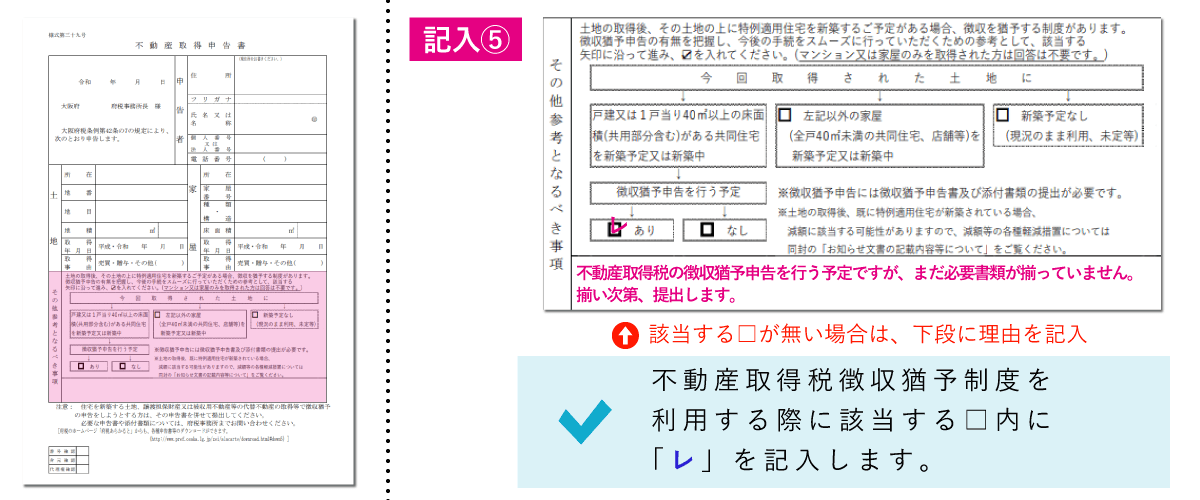

【記入⑤】その他参考となるべき事項

その他参考となるべき事項欄には、不動産取得税の徴収猶予制度を利用するかのチェック項目です。

土地を購入して、新築住宅を建てる場合は、完成までにタイムラグが発生します。

不動産取得税には、住宅用土地を取得した際に、減額される軽減措置がありますが、住宅を建てる予定であれば、それまでの間、不動産取得税の支払いを猶予できる制度を利用できます。

その他参考となるべき事項欄は、その内容の項目です。

ただし、不動産取得税の徴収猶予制度を利用する場合は、別に「不動産取得税徴収猶予申告書」と必要書類を提出する必要があります。

もしも、必要書類が揃っていない場合は、下段部分に以下のように記入しましょう。

揃い次第、提出します。

STEP3.申告書に押印

不動産取得税申告書を記入したら、「申告者」項目の「印」に押印をします。

印鑑については、個人の場合は認印でも可能で、法人の場合は代表印となります。

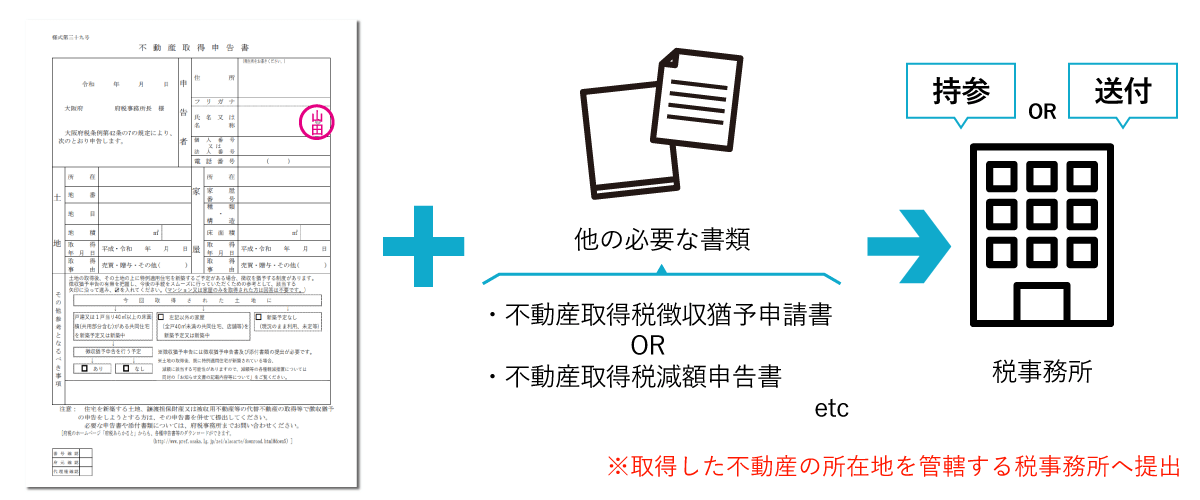

STEP4.申告に必要な書類を税事務所へ提出

申告に必要な書類をすべて用意したら、取得した不動産の所在地を管轄する税事務所へ提出します。

提出については、郵送でも受け付けている税事務所もありますので、郵送を考えている方は、提出前に一度確認しましょう。

まとめ

ここまで、不動産取得税申告書の書き方について、記入例を見ながら、わかりやすく説明してきました。

申告書の提出すら知らない人も多いですが、もしも税事務所から通知書が届いたら、焦らずに問い合わせましょう、。

不動産取得税の減額申告したい方へ

不動産取得税減額申告書の書き方マニュアル!

申請から納付までの流れや不動産取得税申告書の書き方を記入例と図で分かりやすく解説。不動産取得税減額申請書と1枚になっていることが多く、減額申告すると支払う税金が大幅に軽減されます。

不動産取得税の計算方法を知りたい方へ

不動産取得税の計算方法は、軽減措置が複雑で色々なパターンがあります。軽減措置の税率や税額を軽減・控除する特例を分かりやすく解説。実際に新築住宅や中古住宅を購入した時の事例からどのように計算していくら払えばいいのかも説明しています。

不動産取得税の還付申請について知りたい方へ

不動産取得税の還付申請で全額戻ってくるかも!?不動産取得税には減額申告すれば、軽減措置が適用されて不動産取得税が安くなります。申告せずにすでに支払った後でも大丈夫!還付申請することで支払った金額から減額された税額を差し引いてお金を受け取れます。

不動産取得税還付申請書の書き方について知りたい方へ

すでに不動産取得税を支払った方で、軽減措置を受けられる人は、還付申請することで、多く払った税金がもどってきます。こちらでは、軽減措置が受けられる不動産の種類や不動産取得税還付申請書の書き方、申請から還付金を受け取るまでの流れを、わかりやすく解説。

相続や遺贈で不動産取得税がかかるのか知りたい方へ

不動産取得税の課税・非課税は、「どのように取得されたものか」によって決まります。遺言で相続する場合も、取得の内容によっては、不動産取得税が課税される場合もあります。こちらでは、相続での不動産取得税や相続と遺贈の注意点について、わかりやすく解説。

不動産に関する税金について知りたい方へ

- 相続登記と登録免許税の関係

- 登録免許税が発生する不動産登記の種類と税率

- 事例を用いた登録免許税の計算方法